誰でもできる自立生活マニュアル

〜自立をはじめる人のために〜

合同会社フィジード編

「どんなに障がいが重くても、地域の中で暮らすことができる」

私たち《フィジード/指定訪問介護事業所》は、

「自立生活をしたいけれど、ためらっている誰か」

を少しだけ後押しする、そんな会社です。

「自立生活ってなに?」

「何をすればいいの?」

「準備は?」

「お金がかかるの?」

「障がいの重さは? 種類は?」

「どんなサービスを使えばいいの?」

あなたの「???」に対して、自立生活歴19年目のベテランを中心とした当事者スタッフ、絶賛自立中の利用者さんがノウハウを公開していきます(全7回予定)。

【第1章】はじめよう、自立生活!!

■Step.1 自立序論「書を捨て、町へ出よう」

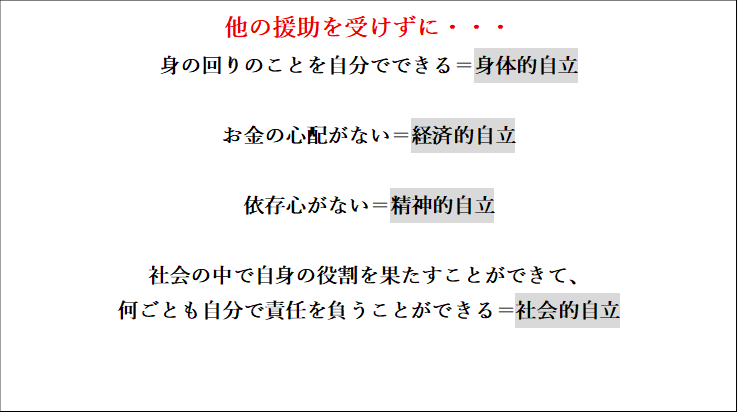

“自立”とは何でしょう?

辞書を紐解けば難しい解説が書いてありますが、

「他の援助を受けずに自分の力で生活できること」

というのが一般的なイメージではないでしょうか。

障がい者の自立は上の定義とちょっとだけ違います。

では、上のボックスから「他の援助を受けずに…」という言葉を追い出してしまいましょう。

自分ひとりではむずかしいこと——それはいっぱいあって良い。

でも、「できない」とあきらめる前に

やれることはたくさんあります。

ひとりで困難なことは、人、物、制度などの社会的な資源を活用することで克服することができます。誰に遠慮する必要もありません。

障がい者の自立とは、

どんなに障がいが重くとも、

その人の意思が尊重され、

自らの選択、自らの決定に基づいて、

主体的に自らの生活をクリエイト(創造)し、

「人生という物語」の主人公として生きること——。

むずかしい理屈は机の上に置きざりにして、町へ出よう。

そろそろ自分らしく生きてもいいじゃない?

■Step.2 可能性に蓋をしない——“できないこと”はあって良い

「障がいのある私に自立なんて無理…」

そう思いこんでいませんか?

【当事者スタッフWの目】

自分の持っている可能性に蓋をして、

自立をあきらめてしまう障がい当事者は多いものです。

でも本当に無理なのでしょうか?

料理を作ることを例にして、『障がい者の一人暮らし』を考えてみましょう。

「包丁を使えないし…」

「フライパンで炒めものなんて絶対無理!」

なるほど、障がい特性によって“できないこと”は様々だと思います。

でも、ヘルパーに指示を出すことはできるかも。言葉で、あるいは文字盤で、あるいはデジタルな意思伝達装置を使って。

「私が食べやすい大きさに食材を切ってね」

「キャベツを中火で炒めて。しんなりなったら火を止めて」

「出来上がる直前になったら教えてね。味見して味を調えたいから」

レシピを言葉で伝えるのがむずかしいのなら、今日の献立を考えるだけでも大丈夫。

献立を考えるのもむずかしいのであれば、配食サービスを使ってもいいでしょう。「サービスを使う」というその決断は、他の誰でもない自分自身の決断です。

「できない」

「無理」

「不可能」

「無駄」

自分の可能性を閉じるだけの言葉は頭から追い出して、自立を妨げる原因(阻害因子)を特定してみましょう。それは障がい当事者個人の問題というよりも、自分を取り巻く環境にこそ潜んでいることにきっと気がつくことでしょう。

環境が改善され、阻害因子が取り除かれることで、「できない」と思い込んでいたものが、

「もしかして、できる…かも」

↓

「できる!」

↓

「できた!!」

と変わっていきます。

その成功体験は、時に劇的ですらあります。

自立とは、自分の可能性を広げ、

理想や目標に向かって歩み出すこと——。

すなわち、自己実現です。

【当事者スタッフWの目】

“できない理由探し”は止めましょう。

大切なのは

『自分をあきらめない』

ことです。

■Step.3 「私の人生の決定権は私のもの」——自立生活の三原則

障がい者のライフ・スタイルは、周囲の人たちの意見や考えの影響を受けがちです。

それらは、ほとんどの場合善意と憂慮によって行われていますが、ちょっと窮屈に感じることもあることでしょう。

自立生活では、障がい当事者自身が人生の主体となり、自分で選び、自分で決めます。そして、その決定の責任を自分で負えたらもっと良い、と考えます。

①自己選択

②自己決定

③自己責任

その一連のプロセスをここでは

【自立生活の三原則】

と呼びます。

この三原則こそが自立生活の道しるべです。

【当事者スタッフWの目】

自己選択、自己決定、自己責任はとてもとても大事です。

でも、上手にできなくても罰則などありません。

失敗しても落ち込む必要はありません。

自立生活に失敗はつきもの。

『失敗する権利』

も自分のものです。

選択で悩んでしまう人に対しては、支援者はさりげなく選択肢を提示して決定を促します。

どうしても決定がむずかしいときは、「決定を誰かに委ねる決定」をしても良いでしょう。

そうしたひとつひとつの小さな決定の連続が自立生活者を成長させ、やがて“独立した自己”を形づくると私たちは考えます。

■Step.4 自立の動機——自分らしく、ありのまま

障がい者の自立の動機は様々です。

【親もとを出たい人の動機アレコレ】

- 親が老いてきて将来に不安を感じる

- 自分のやりたいことより家族の都合が優先されることがある

- プライバシーを守りたい

【施設から出たい人の動機アレコレ】

- 生活がスケジュール管理されていて融通が利かない

- 職員の数が少なく、介助が自由に受けられない

- 家族以外の者との共同生活が苦痛

大抵の障がい者は、不満に目をつむっているか、そもそも今自分が置かれている環境にそれほど大きな不満を感じていないのかもしれません。それはそれでいいのです。満足度は人それぞれだし、無理に不満をあげつらう必要はないでしょう

では、

「週に一度、映画を観に行きたい!」

それが自立の動機というのはわがままでしょうか?

【当事者スタッフWの目】

他人には「その程度のことで…」と思えるようなことであっても、

当人にとって我慢できない大問題であるならば、

それは立派に

「自立したい!」

という動機になると思います。

「推し活に命を賭けたい!」

「自由に買い物に行きたい!」

「異性と出会いたい!」

「たまに夜ふかししてみたい!」

「親に言えないようなことがしたい!」

自分の中に未来へのビジョンがあり、法律を破ることがなければ、したいことをして、なりたい者になればいい(ただし、そのための努力をいとわないのならば——)。

動機のハードルはそんなに高くなくても大丈夫。

自分らしく生きていく方法は自立する人の数だけあります。

【当事スタッフWの目 】

すでに自立している障がい当事者も、

建前で語る動機の裏に

色んな野望(欲望?)を隠しているかもしれません。

自分らしく、ありのままで。

ちょっとくらいの秘密があっても良くないですか?

■総論:渡邊 貢『私が自立をはじめたワケ・・・当時者スタッフのケース』

『自立生活マニュアル』は、障がいを持った方が自立をするまでの流れをいくつかのシチュエーションに分けて解説し、自立をしたいと思っている当事者の背中を少しだけ押すことを目的としています。

今回は序章として「私の自立」についてお伝えしようとう思います。

私の障がいは脳性まひで、ホームヘルプサービスを利用しながら札幌で独り暮らしを始めて19年になります。

小さなころから施設や寮などで暮らしていて、成長するとともに様々な不自由を感じるようになりました。

高校生にもなると、

「友達と遊びに行きたい」

「好きなものを好きな時に食べたい」

という思いが強くなりました。

色んなことにチャレンジしたいのに、これから先もずっと行えないのかという漠然とした寂しさや不安がありました。その気持ちと同じぐらい「ずっと施設生活を続けること」のやるせない気持ちがその当時の私にはありました。

高校を卒業し、美唄の施設に入所したある日のこと、施設のコルクボードに「一人暮らしをしてみませんか?」というチラシが貼っているのが目に入りました。

《一人暮らし? それって、もしかしたら施設から出られるということ?》

それまで、私の周囲で「一人暮らしをしている障がい者」はいなかったので、全くイメージができませんでした。

施設の職員に相談したところ、チラシを作成した団体の方に来ていただける事になりました。その団体は障がい当事者が運営するもので、事業所のスタッフとして働きながら自立生活を実現しているとのことでした。

私もその団体のスタッフから自立のノウハウを学びました。

例えば私は電動車いすに乗って生活しているので、家を選ぶときには様々な注意点があることを教わりました(アパートの玄関や部屋に上がる際の入り口に段差はないか? 部屋の玄関からリビングまでは車いすでまっすぐ入れるか? などなど)。

生活に必要な福祉制度の事一つとっても、申請するためにはその自治体に住所が無ければ申請できないということを知りました。札幌で一人暮らしを始めるためには美唄の施設にいる間に家を決めなければならなかったのですが、そんなに頻繁に札幌には通えないので、限られた時間の中で何をどうすればいいのかわかりませんでした。

とまどう私に、当事者スタッフ、ヘルパー、友人たちが「次にやらなければいけないこと」を私のペースに合わせてアドバイスしてくれました。そうして自立生活を実現できたのです。

私は今、合同会社フィジードで、かつて私が教えてもらったように自立したい方の支援をしています。『自立生活マニュアル』では、自立生活をするまでの流れや、想定される問題や困りごとを私自身の経験やフィジードの自立支援ノウハウに基づいて、障がいを持っている方の「知りたい」に答えていきたいと思います。

■次回予告

『自立生活の準備編①』・・・保護者(親、後見人)・施設・医師に自立の意思を伝える・・・。その具体的な方法について解説します!!

【Text by:nyoro2、渡邊】