インクルージョン北海道会議2025

1. 【はじめに】

先日3/17(月)、北海道札幌で開催されたインクルージョン国内会議に参加してきました。現場で交わされる意見や取り組みに触れるとともに、私たちが直面している制度的な課題にも改めて気づかされました。

インクルージョンとは、多様な人々が個性を尊重され、社会や組織の一員として活躍できる状態を指します。

会場はバリアフリーで障がいをもつ方も複数、参加されておりました。

2. 【会議の背景と目的】

インクルージョン国内会議とは、昨年9月のインクルージョン国際会議を経て障害福祉政策ならびにインクルージョン政策を教育、福祉、医療、企業、専門家など多方面の関係者が一堂に会し、障がい者雇用の先進事例を共有するとともにその社会課題を抽出し議論を行う場として企画されました。

3. 【プログラム】

会議は、基調講演、事例検討、グループディスカッションで構成され、現場での経験や成功事例、そして直面する課題について意見を交わしました。

4. 【就労支援員から見た制度の現状と課題】

≪現状≫

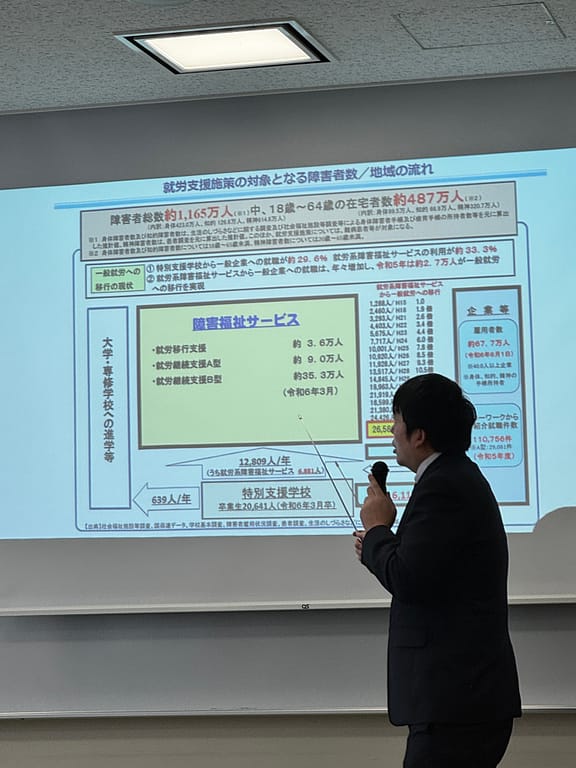

障がいを持つ労働人口が増えていっているものの、令和6年度の法定雇用率を達成できている企業が北海道で49.5%、全国的にみても45%と法定雇用率を達成できていない企業が半分以上ある、とのことでした。裏を返せば、それだけ雇用義務のある企業の雇用枠がある、仕事があると言えます。年々、法定雇用率も増えています。

≪課題≫

障がいを持つ方の就職先は企業より就労継続支援A型B型、就労移行支援といった福祉サービスに繋がるケースが多い、とのことです。

就労継続支援A型、B型に固定されていく障がいをもつ方も多くいる中、一般就労でも働けるのではないか、と思われる障がいを持つ方も多い。一般就労なのか、福祉サービスなのか、一般就労を求めている障がい者とその支援方法がマッチしているのか、福祉サービス利用後の経過が課題とされます。

5. 【企業雇用主から見た制度の現状と課題】

≪現状≫

行政や企業内での取り組みは進んでいるものの、実際は企業の現場にて柔軟な対応が求められているが、病気や制度がわからない。

≪課題≫

企業へ制度の周知とさらなる制度改革や柔軟な運用が求められる、実際に現場で活かせる具体策の提示があれば、、、

6. 【今後への展望とまとめ】

今回の会議では、インクルーシブな社会の実現に向けて、様々な制度の整備がなされつつあるポジティブな側面と、それを活かしきれていない現状が浮きぼりになりました。実際には、障がい者雇用に取り組んでいる企業や就労支援に携わる方へ対応をお願いする部分も多くあり、厳しい現実も示しました。参加者からは、柔軟な対応ができる運用体制の構築が強く求められています。今後も行政、企業、現場が連携し、情報交換と意見調整を続けることで、制度と現場のギャップを埋める努力が求められます。

ポジティブな側面としては、障がい者雇用率の算定に含まれる「週10時間以上、週20時間未満勤務の短時間労働者」に関連企業側が雇用しやすくするため、新たに2024年度からは新たに週10時間以上20時間未満の精神障がい者、重度の身体障がい者、重度の知的障がい者も障がい者雇用の扱いとなりました。また、障がい者がより良い仕事を選択できるよう本人の希望や能力に合う仕事探しを支援するサービス「就労選択支援」が2025年10月から開始されるなど、制度の整備も進んできています。

7. 【会議に参加した感想】

O介護職員

北海道インクルージョン会議は、参加者に多くの刺激を与える貴重な場でした。今後は課題を解決するために、行政と企業が情報交換と意見調整を続けることで、制度と現場のギャップを埋める努力が必要だと感じます。企業及び現場のリアルな声を大切にしながら、柔軟で迅速な対応を期待せずにはいられません。また企業に短時間労働で働ける窓口があれば、障がいをもつ方も働くことができると感じています。

この記事が、読者の皆さんにとって、インクルーシブ社会のための現状と課題への理解を深める一助となれば幸いです。

W職員

インクルージョン北海道会議に参加することで障がいをもつ方々の就労支援について改めて考える機会となりました。私も身体障がいを抱えていますが、障がいについて理解ある環境に恵まれ、今は一般就労で障がいをもつ方の支援をさせていただいています。

本会議では就労選択支援が2025年10月から開始されることを知りました。このような制度を希望する障がい当事者の方々に自分の可能性を引き出す手段として活用が進めば良いと感じました。

講演の中で話していた「一般就労に求められる最低限のスキル」とはどんなことが必要なのか具体的な事例を詳しく聞きたかった。具体的な支援方法がわかれば企業の方も話し合うことができ、一般就労に繋げられる可能性が増えるのではないかと思いました。

企業の雇用主の方のお話では、障がいをもつ方の仕事を細分化させることで作業ができるようになったと聞き、得意不得意を見極め、「努力しても出来ないこと」と「努力したらできること」は何なのか、時間をかけて考えていく必要があると改めて感じました。

これからもたくさんのイベントに参加し、知識を深めていき日々の業務に生かしていきたいです。